Научно-исследовательские институты (нии) в россии — справочник организаций на eurolab

Содержание:

- Российский фонд фундаментальных исследований

- Что такое НИИ

- Открытость

- Направления определены

- Российская академия наук

- Ориентация на региональный запрос

- ФГУП «НИИСУ» на Всероссийской конференции «Измерения. Испытания. Контроль».

- Ситуация в российской науке

- Историческая справка

- Российский ученый и российская наука: как они выглядят сейчас

- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии

- Деятельность РАН

- Цели и задачи

- Направления обучения

- Историческая справка

- АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ «НАУКА»

- Заключение

Российский фонд фундаментальных исследований

Министерство образования и науки РФ ведет серьезную работу по выделению инновационных НИИ, на базе которых осуществляются определенные фундаментальные исследования. Российский фонд фундаментальных исследований вносит существенный вклад в финансирование научных экспериментов в области медицины, химии, физики, выделяя отдельным ученым и лабораториям граты в национальной валюте.

Благодаря программе конверсии научных исследований в некоторых институтах, например, органической химии, были достигнуты серьезные положительные результаты, которые внедряются в разные сферы промышленности.

Особое внимание лаборатории уделяют проблемам, касающимся разработки эффективных лекарственных препаратов, созданию альтернативных источников энергии

Что такое НИИ

Научно-исследовательский институт – это учреждение, созданное для проведения фундаментальных теоретических или прикладных экспериментальных исследований в определенных областях науки (информационных или пищевых технологиях, химии, математике, агрономии и растениеводстве, экономике, экологии, социологии и т. д.). В некоторых НИИ постоянно может работать небольшой коллектив из 20–40 экспертов, а для решения конкретных задач в рамках масштабных комплексных исследований по контрактам привлекаются узкие специалисты.

Со временем растущая сложность разработок потребовала кооперации знаний ученых из разных стран, и к середине XX века стали открываться международные научно-исследовательские институты. Самые известные примеры: в России – ОИЯИ (Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, по-английски Joint Institute for Nuclear Research, JINR), с которым сотрудничают 800 университетов и научных центров из 18 стран, или в Швейцарии – ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований, его русское сокращенное название – это транслитерация французской аббревиатуры CERN – Centre Europeen pour la Recherche Nucleare). С женевским центром (а по сути, научно-исследовательским институтом) сотрудничают ученые более 500 университетов из 23 стран.

За рубежом НИИ обычно называются бюро, лабораториями, центрами, институтами, научно-исследовательскими университетами (Research University).

В России самым распространенным названием организаций, занимающихся практико-теоретическими или фундаментальными академическими разработками, остается «научно-исследовательский институт». Возможных вариантов немного, но они все-таки есть:

- конструкторское бюро;

- исследовательский центр;

- научно-исследовательский полигон;

- научный центр/станция;

- институт экспериментальной медицины/психологии/ветеринарии и т. д.;

- институт проблем безопасности/управления/транспорта/нефти и газа/морских технологий и т. д.;

- научно-инженерный центр;

- центр/институт исследований.

Как правило, к официальным наименованиям этих разновидностей НИИ, которые различаются масштабами и характером исследований, добавляется уточнение «бюджетное учреждение науки». Но бывают и исключения: фундаментальной или экспериментально-прикладной наукой занимаются не только институты РАН или структурные подразделения государственных вузов. Например, «Байкальский исследовательский центр», изучающий проблемы экологии самого глубокого в мире пресного озера, – это автономная некоммерческая организация (АНО), которую создала небольшая группа молодых ученых-энтузиастов. ИНИР – Институт нового индустриального развития имени С. Ю. Витте – это некоммерческое партнерство содействия проведению научных исследований. В него входят ученые и практики промышленной сферы, которые разрабатывают проекты стратегического развития высокотехнологических обрабатывающих производств и индустриальной политики регионов.

Частных НИИ в России и в мире (за исключением США и Японии) меньше, чем государственных, но независимо от формы финансирования к середине XX столетия научно-исследовательские институты во всех странах стали устойчивой формой организации совместной научной деятельности, так как давали возможность:

- углубить специализацию штатных сотрудников;

- привлечь к сотрудничеству независимых исследователей, занимающихся различными сторонами одного научного направления;

- комплексно решать глобальные теоретические и актуальные практические задачи.

В России прообразы НИИ начали работать в начале XX века

Позже, с первых лет Советской власти развитию науки уделялось пристальное внимание. В самые тяжелые годы разрухи и гражданской войны были созданы первые научно-исследовательские институты, и с каждым годом их количество увеличивалось

К середине 50-х НИИ стали основой организационной структуры советской науки. Они создавались при Академии наук, министерствах, крупных университетах.

Сеть научных учреждений охватывала практически всю территорию страны. Их работа отличалась планомерностью и тесно увязывалась с проблемами развития народного хозяйства. Ответственность за организацию исследований по главным направлениям естественных и общественных наук была возложена на Академию наук СССР. Центральные и отраслевые НИИ занимались разработкой долгосрочных программ, обеспечивающих развитие:

- минерально-сырьевой и энергетической базы;

- ведущих отраслей промышленности;

- сельскохозяйственного производства;

- новых технологических процессов.

Открытость

Наука должна быть прозрачна, исследования — открыты всем уровням заинтересованного сообщества, вне зависимости от ученой степени. Это необходимо для свободного обмена наработками между различными научными школами и странами. Открытые ресурсы, источники и научные журналы способствуют тщательному рецензированию статей и дают опору новым исследованиям. Чтобы «оживить» науку и избежать стагнации, нужна постоянная дискуссия и обмен мнениями — представить такую картину без доступности и открытости научных ресурсов невозможно.

Еще одна задача — способствовать мобильности ученых, которая сегодня однонаправлена. Часто у нас работает схема «отучился в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре — пошел работать в вузовскую лабораторию». Но для налаживания связей и диалога научных школ, привлечения зарубежных кадров такой выход из зоны комфорта обязателен. В случае продуктивного и постоянного взаимодействия с внешним миром, обмена сотрудниками, научные исследования получат правильную «подзарядку».

Зачем поступать в аспирантуру российских и зарубежных вузов

Направления определены

Вице-премьер Татьяна Голикова провела второе заседание совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Согласно информации, опубликованной на официальном портале правительства России, члены совета утвердили перечень приоритетных направлений, по которым планируется создавать центры.

В итоговый список приоритетных направлений в числе прочих вошли передовые цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизированные системы и материалы нового поколения, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, высокотехнологичное здравоохранение, а также технологии обеспечения национальной безопасности.

Не менее важными, по мнению экспертов, являются направления экологически чистой ресурсосберегающей энергетики, эффективного регионального использования недр и биоресурсов, высокопродуктивного и экологически чистого агро- и аквахозяйства, создания безопасных, качественных и функциональных продуктов питания. Наконец, заключительным, седьмым пунктом в списке значатся гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы.

В Доме Правительства состоялось заседание совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития

В Доме Правительства состоялось заседание совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития

Первое заседания совета состоялось в конце декабря 2019 г. Тогда были рассмотрены семь приоритетных направлений, отобранных на основе анализа наиболее публикуемых направлений исследований

Членами совета были приняты во внимание результаты исследования конференции ООН по торговле и развитию, которые были изложенных в отчете о развитии технологий и инноваций в 2018 г

Российская академия наук

Все они осуществляют свою непосредственную деятельность в системе Российской академии наук.

Она имеет государственный статус некоммерческой организации (учреждения), наделенной правами управления своим имуществом и деятельностью, включая и право на создание, преобразование, ликвидацию предприятий, учреждений, организаций, входящих в ее состав.

Российские научные организации создаются и ликвидируются в соответствии с действующим законодательством, либо по представлению Правительства РФ.

В академии есть научные организации и компании социальной сферы. Структуру академий, порядок их финансирования и деятельности определяет устав академии наук.

Ориентация на региональный запрос

Развитие узких ниш и партнерство с бизнесом — секрет востребованности у абитуриентов некоторых провинциальных вузов.

Позволить себе «классическое» многопрофильное обучение могут очень немногие учебные заведения — эта отрасль уже «забита». Для региональных вузов пришло время искать свои уникальные направления подготовки, улавливать запрос региональных предприятий и заниматься исследованиями, ради участия в которых абитуриенты готовы будут приехать учиться из столичных городов.

Это путь наибольшего сопротивления, но, возможно, и единственный шанс составить конкуренцию «классическим» гигантам. Партнерство с бизнесом и работа на развитие региона — это также залог успешного трудоустройства выпускников.

В качестве примера можно привести Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления:

«У нас в университете единственная в России аттестованная лаборатория по испытаниям авиационной техники — это фишка, за которой к нам едут студенты и аспиранты», — делится Игорь Сизов, проректор вуза по научной работе и инновациям.

ФГУП «НИИСУ» на Всероссийской конференции «Измерения. Испытания. Контроль».

пятница, 2 ноября, 2018

При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,

Госкорпорации «РОСКОСМОС», ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского»,

ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», МАИ прошла Всероссийская конференция

«Измерения. Испытания. Контроль».

Специалисты ФГУП «НИИСУ» 24 октября 2018 г. приняли участие

во Всероссийской конференции «Измерения. Испытания. Контроль»

и выступили с докладом «Цифровизация метрологического обеспечения предприятий промышленности».

Место и время проведения: 23 – 25 октября 2018 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

Ситуация в российской науке

Трансформация науки в нашей стране наблюдалась с 1987 года. Именно тогда впервые стали вести речь о конверсии оборонных компаний. Так как советская наука базировалась именно на обороне, перестроечный процесс в ней происходит и в настоящее время.

В последние годы ситуация стала меняться в лучшую сторону, но, далеко не все исследовательские лаборатории и базы сумели перестроиться под новые требования.

Многие научно-исследовательские институты объединились в корпорации, стали предлагать коммерческие услуги и товары, используя получаемые материальные ресурсы дл проведения фундаментальных исследований и экспериментов.

Заработная плата у научных сотрудников достаточно скромна по современным меркам, поэтому молодые специалисты – большая редкость в НИИ.

Несмотря на усилия, предпринимаемые со стороны государства по удержанию молодых талантливых людей в отечественной науке, на данный момент продолжается «утечка мозгов».

Историческая справка

Как появились общественно — научные организации? Например, во Франции академия наук появилась в 1635 году, учреждена она была Ришелье. Особенность России XVIII века была абсолютно иной. При практическом отсутствии гражданского общества, все вопросы, касающиеся образования и науки, находились в ведении государства. В нашей стране никогда не было недостатка в талантах.

На протяжении многих веков осуществлялось накапливание знаний в различных областях: истории, языкознании, природе. Но, несмотря на подобную тенденцию, в подлинную научную систему это переросло только в восемнадцатом веке.

В качестве единственной формы научных организаций выступила Петербургская академия наук и художеств, которая была открыта в 1724 году. Это стало знаковым событием в русской культуре. Также в XVIII веке были открыты разные учебные заведения, издано огромное количество научно-популярных изданий. История появления Российской академии наук является интересным объектом для рассмотрения.

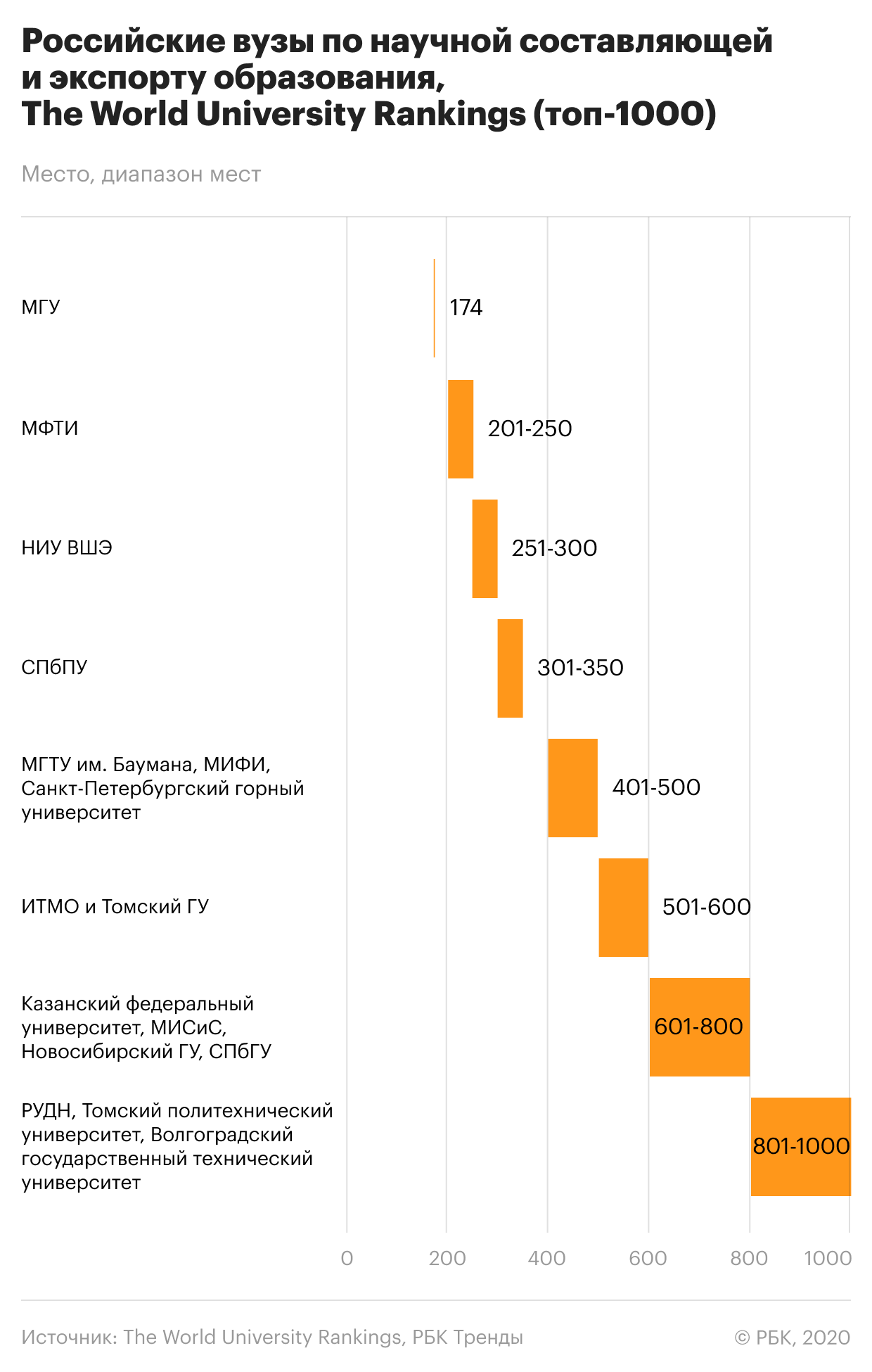

Российский ученый и российская наука: как они выглядят сейчас

Россия оставила заметный след в мировой науке, причем как в фундаментальной, так и в прикладной. Российская наука – это и периодическая таблица Д.Менделеева, и запуск человека в космос. Ученые из России причастны к созданию телевидения, вакцины от полиомиелита и графена. Сейчас, правда, наука в России выглядит не совсем так, как того бы хотелось.

Несколько лет назад одна организация провела социологическое исследование, в котором попросила ответить, каким должен быть настоящий ученый. Больше всего респондентов ответили, что это образованный человек, эрудит и интеллектуал, а также честный человек, работающий на благо общества. И еще – фанатик в своей области.

А в Высшей школе экономики обработали статистические данные по всем российским ученым и составили такой усредненный портрет:

- мужчина 47 лет. Большая часть ученых приходится на группу 30-39 лет, хотя еще недавно это была группа с 50 до 59 лет;

- занимается техническими науками (таких почти 2/3). На втором месте естественные науки, затем идут общественные;

- имеет научную степень кандидата наук. Примерно каждый третий ученый имеет научную степень, 83,4 тысячи – кандидаты наук, а 28 тысяч – доктора наук.

В выборку попали те работники, которые профессионально занимаются исследованиями и разработками, и непосредственно заняты созданием чего-то нового.

Что же касается зарплат, если верить данным Росстата, ученые живут не так уж бедно:

- непосредственно научные сотрудники получают 95 532 рубля в месяц (но в муниципальных учреждениях – всего 58 588 рублей);

- преподаватели (которые часто тоже заняты наукой) получают в среднем 98 894 рубля в месяц, но если работают в муниципальных учреждениях – всего 47 643 рубля.

Как уже можно было понять из всего перечисленного, наука в России представлена преимущественно университетской наукой. Это значит, что научные сотрудники занимаются не исключительно исследованиями, а параллельно преподают. А еще чаще это преподаватели, которые время от времени занимаются научными исследованиями (или вообще делают вид, что занимаются ими).

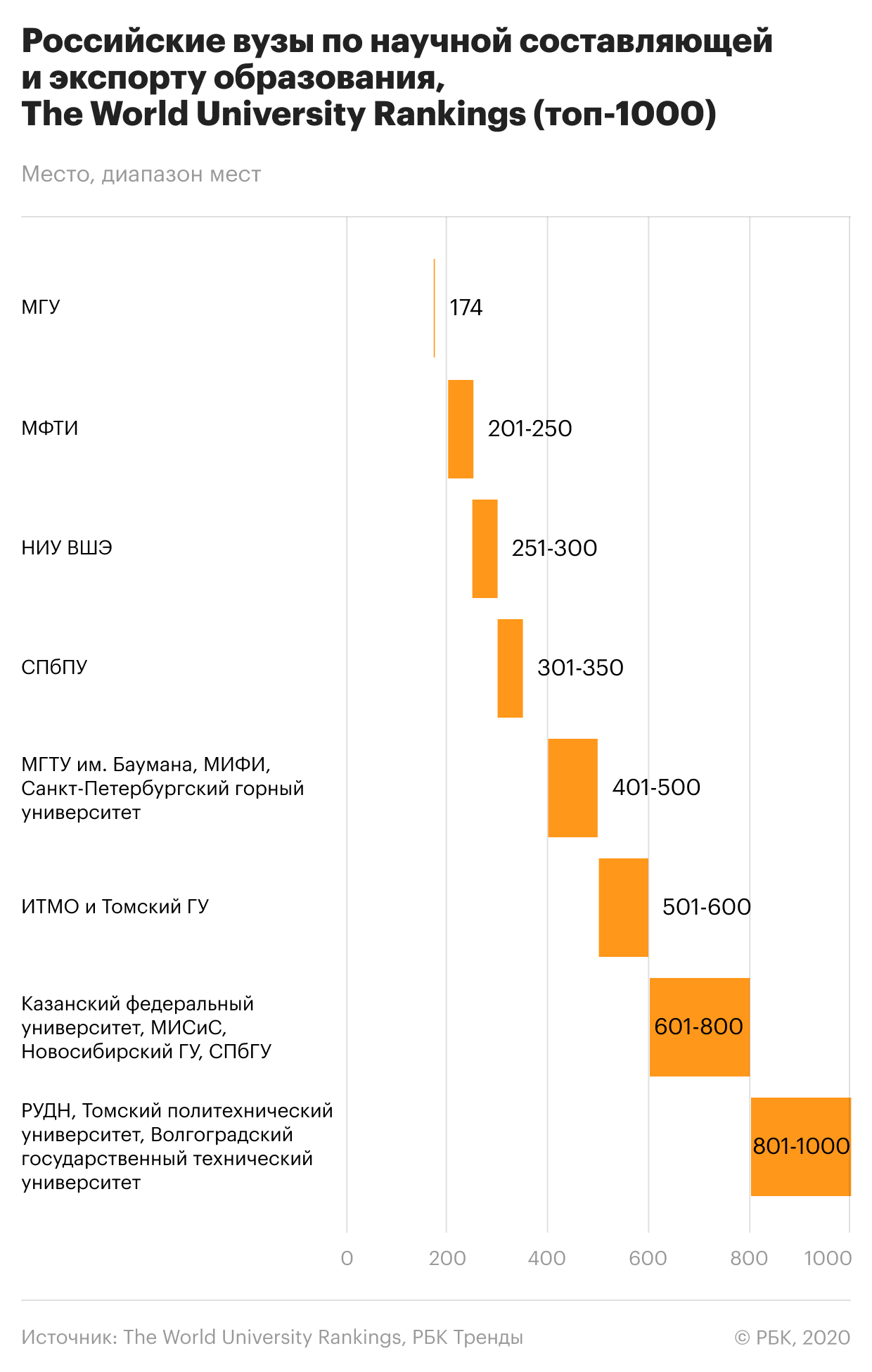

Конечно, не все так ужасно – есть в России и научные учреждения, которые действительно что-то разрабатывают и внедряют, есть современные исследования и то, чем можно гордиться перед остальным миром. Сами ученые говорят о том, что в последние годы ситуация меняется, но медленно. Например, несколько опрошенных исследователей так рассказали о положении дел в их отраслях:

- биофизика – есть интересные проекты, а в некоторых сферах (трансплантология, медицинская техника и т.д.) Россия имеет сильную практику и конкурирует на мировых рынках. Минус – почти все расходные материалы и аппаратура закупаются за рубежом за валюту, и с очередным падением рубля становится совсем сложно это делать;

- астрономия – очень серьезное отставание по части техники. После окончания холодной войны в оборудование никто особо не вкладывается – последним достижением стал 2,5-метровый телескоп для МГУ, у которого есть сотни аналогов по всему миру. В итоге российские астрономы обрабатывают то, что получают со своих телескопов, например, американцы;

- биология – проблемы обычные, бюрократия и недостаток финансирования. Есть и хорошее – финансирование от Российского научного фонда и Сколково, есть современные исследования в сфере биоинформатики. Но, например, в фармацевтике Россия продолжает отставать;

- биоинформатика – теоретические исследования еще идут, но на практические нужны реактивы и оборудование, которые закупаются за рубежом на валюту. Как итог – финансирования не хватает, ученые увольняются и разъезжаются, а деньги часто идут на совсем посторонние проекты.

Как результат, молодой ученый чаще всего воспринимается в обществе как человек, который готов отказаться от материального благополучия и социального статуса в угоду науке, а также отказывается от куда более интересных перспектив за границей.

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии

(ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИОХТ»)

Краткая информация

ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИОХТ» выполняет весь цикл работ от фундаментальных и прикладных исследований до разработки технологий, оборудования, организации опытных установок и многотоннажных производств, выпуска уникальной химической продукции, а также проектной и нормативно-методической документации.

ГосНИИОХТ является головным разработчиком всех технологий уничтожения химического оружия Российской Федерации.

Основными научными направлениями деятельности института являются:

— разработка технологий получения продуктов органического синтеза, лекарственных препаратов и биологически активных соединений, химических нанотехнологий;

— разработка технологий переработки промышленных отходов, в том числе высокотоксичных;

— выполнение комплексных химико-аналитических и физико-химических исследований веществ и материалов;

— испытания и токсикологические исследования продукции химико-технологического и оборонно-промышленного комплексов, включая доклинические исследования лекарственных препаратов;

— разработка технологий получения сверхчистых веществ из сырья природного и синтетического происхождения методом сверхкритической экстракции;

— разработка методологии прогнозирования аварийного и систематического риска;

— создание и эксплуатация химических производств.

Основан (создан)

Институт отсчитывает свою историю с 10 января 1924 года. В 1994 году институту присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации, сохраненный по настоящее время соответствующими нормативными актами Правительства Российской Федерации в 1997, 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах.

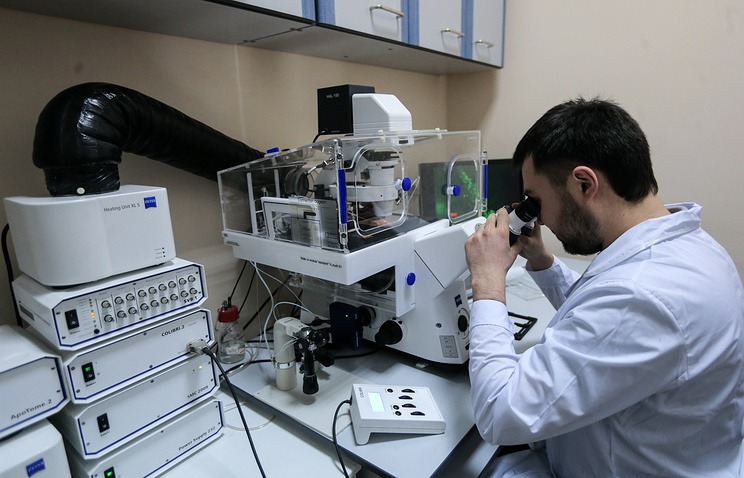

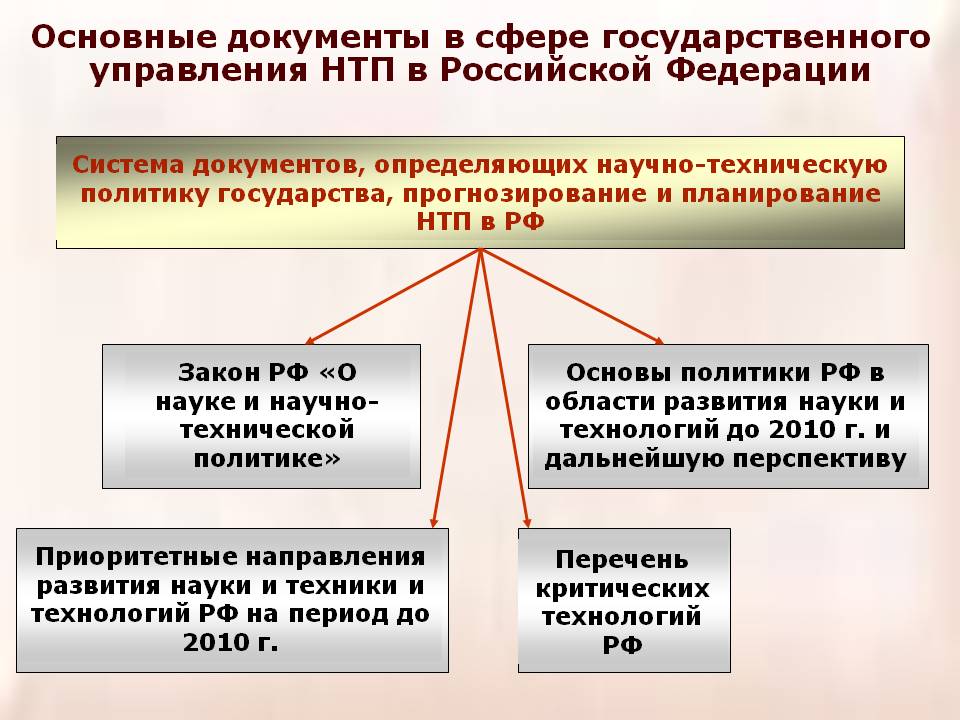

Работа по приоритетным направлениям и критическим технологиям развития науки, технологий и техники

ГосНИИОХТ участвует в реализации пяти приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и девяти критических технологий Российской Федерации.

Участие в реализации технологических платформ

Институт участвует в реализации технологической платформы «Новые высокоэффективные и дефицитные материалы и технологии малотоннажной химии с глубокой комплексной переработкой сырья».

Инновационные проекты

Создание федерального центра безопасных химических технологий. Создание GLP-лаборатории по изучению токсичности опасных промышленных отходов и определения их классов опасности. Создание федерального центра технологий переработки запасов полихлорбифенилов и агропромышленных ядохимикатов. Создание комплекса опытных установок для термической переработки шламов нефтехимических производств. Создание производства специальных жидкостей Д-2-06, Д-3-06М, Д-7-06, Д-8-06 на основе полиэфирных жидкостей ПЭФ. Создание производства инновационных фосфорорганических антипиренов для авиационной промышленности.

Исследовательская опытно-экспериментальная база

Центр научных испытаний и исследований продукции химико-технологического и оборонно-промышленного комплексов. Центральная аналитическая лаборатория по контролю за уничтожением химического оружия. Опытная база по разработке и испытаниям специального технологического оборудования для уничтожения химического оружия и суперэкотоксикантов.

Патенты, свидетельства

225 патентов и авторских свидетельств

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

863 сотрудника, в том числе 23 доктора наук, 92 кандидата наук.

Базовые кафедры, научные школы

Создана одна базовая кафедра.

В институте работают семь научных школ.

Основные партнеры

ГНЦ РФ ФГУП РНЦ «Прикладная химия» (г. Санкт-Петербург), ГНЦ РФ ФГУП «ВИАМ» (г. Москва), ЗАО «Экрос-Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) и другие ведущие научно-исследовательские, проектные и производственные предприятия России.

Международное научно-техническое сотрудничество

Институт непосредственно участвует в выполнении обязательств Российской Федерации по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения.

Контактная информация

111024, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.23; тел. 8 (495) 673-75-30; факс 8 (495) 673-22-18

Интернет: http://gosniiokht.ru/

Деятельность РАН

Научно — исследовательские организации – составная часть академии наук. РАН представляет собой самоуправляемую организацию, которая занимается фундаментальными и прикладными научными исследованиями по важным проблемам технических, естественных и гуманитарных наук. Она принимает систематическое участие в координации фундаментальных экспериментов, которые выполняют научно — исследовательские организации и образовательные учреждения профессионального высшего образования, финансируемые из федерального бюджета.

Отраслевые академии наук представляют собой самоуправляемые организации. Эти научные учреждения и организации осуществляют прикладные и фундаментальные научные исследования в определенных областях техники и науки, принимают активное участие в координации подобных научных поисков.

Постановлением Правительства от 17 июля 1996 года утвержден перечень организаций, учреждений, предприятий, которые подведомственны РАН.

Государственные научные организации, входящие в состав отраслевых академий наук, функционируют в соответствии с постановлением Правительства РФ. РАН насчитывает 1350 членов-корреспондентов и академиков, наделенных социальными гарантиями.

Цели и задачи

Основная цель создания наукоградов, это получение опорной точки для развития сфер науки, которые являются приоритетными. Со стороны государства эта территория находится под особой защитой. Эти города получают стабильную финансовую поддержку. Создание новых продуктов научной деятельности интересно не только им сами, но и стране в целом.

В деятельности по специальности можно выделить два направления:

- Решение проблем в области науки на уровне государства.

- Создание новых фирм научной ориентации.

Большей частью развитие научного комплекса остаётся в ведении государства. Правительство обозначает направления работы наукоградов, которые становятся приоритетными в конкретный промежуток времени, с целью экономического и политического развития страны.

Направления обучения

| Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере (1) | Маркетинг и продажи (2) |

|

Психология (31) | ||

| Бухгалтерский учет (11) | Медицина. Фармация (2) | Сельское хозяйство (1) | |||

|

|

Государственная служба и юриспруденция (1) |

|

Менеджмент и управленческие компетенции (19) |

|

Социальная работа (5) |

|

|

Дефектология (26) |

|

Начальное образование (10) |

|

Управление персоналом и кадровое делопроизводство (16) |

| Дизайн. Программы от партнеров (8) |

|

Педагогика (9) |

|

Физическая культура и спорт (24) | |

|

|

Дошкольное образование (25) |

|

Педагогика дополнительного образования (23) | Культура и искусство (12) | |

|

|

Педагогика профессионального образования (11) |

|

Логопедия (13) |

|

Предметная подготовка учителей (51) |

| Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере (3) | Логопедия (35) | Педагогика профессионального образования (5) | |||

| Бухгалтерский учет (13) | Маркетинг и продажи (1) | Предметная подготовка учителей (32) | |||

| Государственная служба и юриспруденция (2) | Медицина. Фармация (15) | Психология (55) | |||

| Дефектология (38) | Менеджмент и управленческие компетенции (7) | Социальная работа (8) | |||

| Дизайн. Программы от партнеров (14) | Начальное образование (14) | Управление персоналом и кадровое делопроизводство (16) | |||

| Документоведение и делопроизводство (5) | Охрана труда и жизнедеятельности (2) | Физическая культура и спорт (23) | |||

| Дошкольное образование (45) | Педагогика (9) | Культура и искусство (4) | |||

| Педагогика дополнительного образования (17) |

| Архивариус | Медицинский дезинфектор | Санитар ветеринарный | |||

| Кассир | Медицинский регистратор | Санитар(ка) | |||

| Кладовщик | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Секретарь-администратор | |||

| Косметик | Младший воспитатель | Специалист по маникюру | |||

| Лаборант химического анализа | Младший фармацевт | ||||

Историческая справка

Как появились общественно — научные организации? Например, во Франции академия наук появилась в 1635 году, учреждена она была Ришелье. Особенность России XVIII века была абсолютно иной. При практическом отсутствии гражданского общества, все вопросы, касающиеся образования и науки, находились в ведении государства. В нашей стране никогда не было недостатка в талантах.

На протяжении многих веков осуществлялось накапливание знаний в различных областях: истории, языкознании, природе. Но, несмотря на подобную тенденцию, в подлинную научную систему это переросло только в восемнадцатом веке.

В качестве единственной формы научных организаций выступила Петербургская академия наук и художеств, которая была открыта в 1724 году. Это стало знаковым событием в русской культуре. Также в XVIII веке были открыты разные учебные заведения, издано огромное количество научно-популярных изданий. История появления Российской академии наук является интересным объектом для рассмотрения.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ «НАУКА»

Ассоциация государственных научных центров «НАУКА» создана в 1995 году научными организациями, которым Правительством Российской Федерации присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ) с целью координации их деятельности, защиты прав и представления общих интересов ее участников. Ассоциация «НАУКА» является некоммерческой структурой способствует консолидации деятельности. Сегодня она объединяет 45 научных организаций России (ГНЦ РФ), расположенных в 7 субъектах нашей страны.

В задачи Ассоциации «НАУКА» входит осуществление взаимодействия с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, защита прав и законных интересов ГНЦ РФ, содействие в продвижении технологий, поиске партнеров, инвесторов как внутри страны, так и за рубежом, организация и содействие в проведении симпозиумов, конференций, выставок, профессиональной учебы специалистов ГНЦ РФ. Кроме того, Ассоциация принимает активное участие в работе по законодательному обеспечению научно-технической и инновационной деятельности, подготовке методических и аналитических материалов по вопросам совершенствования научно-технической сферы.

Важнейшими направлениями научно-технической деятельности ГНЦ РФ, обеспечивающими решение экономических и социальных задач, включая вопросы национальной безопасности страны, являются: ядерная физика, атомная наука и техника, химия и новые материалы, опто- и фотоэлетроника, информатика и приборостроение, биотехнологии, вирусология и медико-биологические проблемы, робототехника и машиностроение, транспорт, космос и авиация, судостроение, навигация и акустика, водоснабжение и гидрогеология, электротехника, металлургия, метеорология, селекция растений.

Большинство ГНЦ РФ имеют мощную исследовательскую базу, а также научно-технологические комплексы и выполняют полный цикл работ от фундаментальных и поисковых исследований до создания и освоения промышленных технологий.

Напомним, что статус ГНЦ РФ установлен в 1993 году Указом Президента Российской Федерации в целях создания благоприятных условий для сохранения в нашей стране ведущих научных школ мирового уровня, развития научного потенциала в области фундаментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных научных кадров. Статус может присваиваться расположенным на территории России предприятиям, учреждениям и организациям науки, а также высшим учебным заведениям, имеющим уникальное опытно-экспериментальное оборудование и высококвалифицированные кадры, результаты научных исследований которых получили международное признание. ГНЦ РФ выполняют исследования и разработки по широкому спектру научно-технических направлений, имеют различные организационно-правовые формы и ведомственную принадлежность.

Система ГНЦ – важнейший элемент национальной инновационной системы в области генерации знаний, перевода этих знаний в наукоемкий товар, а также подготовки научных и инженерных кадров.

Основные задачи Ассоциации

- взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти по всем вопросам деятельности ГНЦ;

- защита прав и законных интересов ГНЦ;

- содействие ГНЦ в поиске партнеров, инвесторов как внутри России, так и за рубежом;

- организация и содействие в проведении симпозиумов, конференций, выставок;

- организация и содействие в проведении профессиональной учебы специалистов ГНЦ.

Органы управления Ассоциации Государственных научных центров

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, которое избирает Совет Ассоциации и его председателя – Президента Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации избирает Генерального директора, осуществляющего оперативное руководство деятельностью Ассоциации.

Президент Ассоциации – Каблов Евгений Николаевич, генеральный директор ВИАМ, академик РАН.

Учредительные документы

Отчетность

2017 год (,)

2018 год (,)

Заключение

Исследовательские организации, функционирующие на территории РФ в настоящее время, в основном являются структурными единицами Академии наук, либо ее ведомственных подразделений. На базе многих учебных заведений высшего звена разработаны программы, предполагающие проведение серьезной научно-исследовательской работы студентами.

Понимая важность и значимость вовлечения молодого поколения в проектную и исследовательскую деятельность, министерством образования и науки РФ были разработаны и внедрены новые образовательные стандарты в детские сады и школы. Их требования подразумевают проведение исследований и разработку проектов в школах как обязательный элемент образовательной и воспитательной работы государственных образовательных учреждений

Такая политика государства позволяет вовлекать ребят в фундаментальные исследования еще вовремя из обучения в школах, гимназиях, лицеях. Некоторые учебные заведения высшего звена сотрудничают с общеобразовательными организациями, привлекая старшеклассников к проведению экспериментов в специализированных учебных заведениях.

Ребята, которые сотрудничают с профессиональными лаборантами, квалифицированными академиками, получают не только дополнительные теоретические знания, но и навыки коммуникативного общения, формируют основу ведения научной дискуссии.